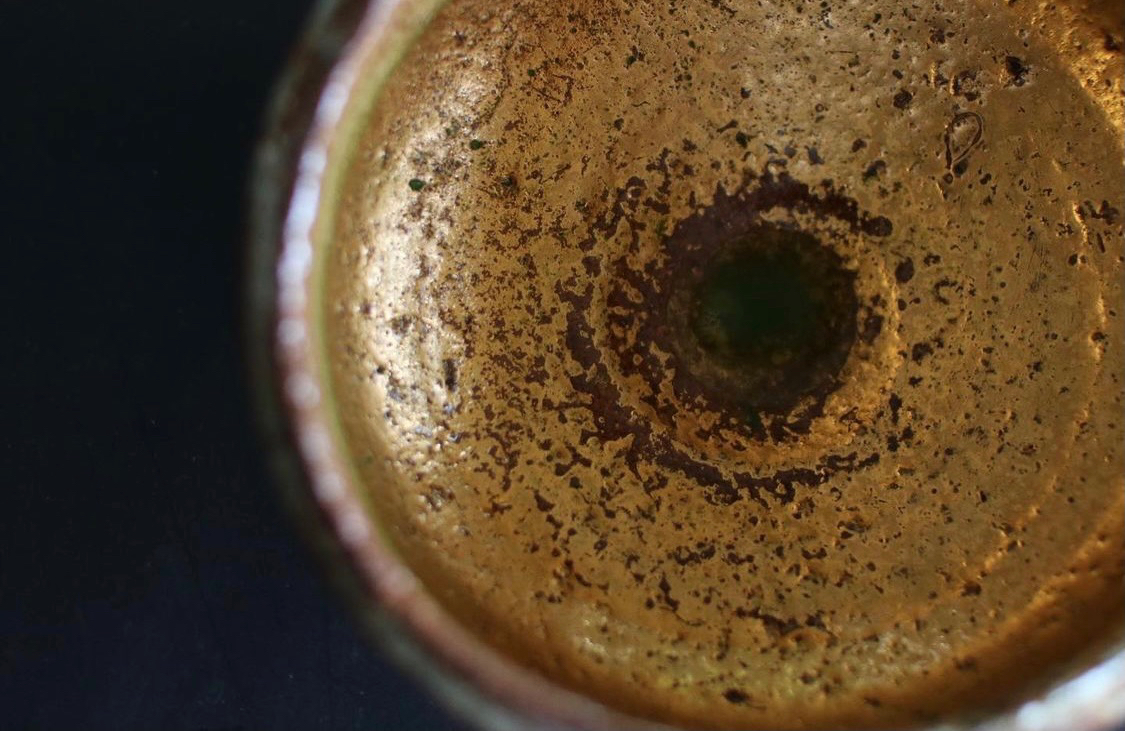

母の茶碗

「母の茶碗」

この茶碗は母と似ている。

強くて頼りなげ、華やかなのにどこか寂しげ。

力強い形の内側に柔らかな金彩。香り立つような色気。

母が大嶺實清先生から「貴方に」、と譲っていただいた茶碗。

昨日の夕、口論の後啖呵を切って車から降りた母。放って置けず距離を置いてその背中を追った。

自粛明けの夕暮れ、イオンモールの人の流れから外れた母の足取りは軽くて遅い。出かける前に痛めた右足を庇いながらゆっくりと歩く。

タクシーに乗るまでの僅か10分間の分厚さよ。その落ちて傾いた肩を見つめながら、私は子供に戻り、娘となり、父を見送った遺族として母を想った。

思えば実家を遠く離れ、修道会が運営している女子校に入った12歳の頃から私の娘としての成長は止まったままだ。コロナ騒ぎと父の看取りのために帰ってきた沖縄。未だ青く硬いままの私の娘業は50半ばにして再スタートしたのだ。

ああ、天の采配は人間の時間からは計り知れないものがある。娘を育て上げ、嫁いでほっとした年から、アルツハイマー型認知症が徐々に進行している母の介護が始まったのだから。落ち着きのある娘の様子を見ていると母業はきっと合格点。

が、赤点のまま放置されていた私の娘業は時を同じくしてやり直しが許されたのだ。そうして、私のふるさとと呼ぶには重く、複雑な感情が泡立つ沖縄での次の章が始まった。